Vertical Microdramas Spark Industry Upheaval as Gen Z Abandons Traditional TV

In less than five years, “microdrama” has rocketed from experimental short-form video to a multibillion-dollar sector dominating mobile screens around the globe—reshaping the business models of major entertainment brands and sparking a cross-industry gold rush for Gen Z attention.

A New Script for Streaming Wars

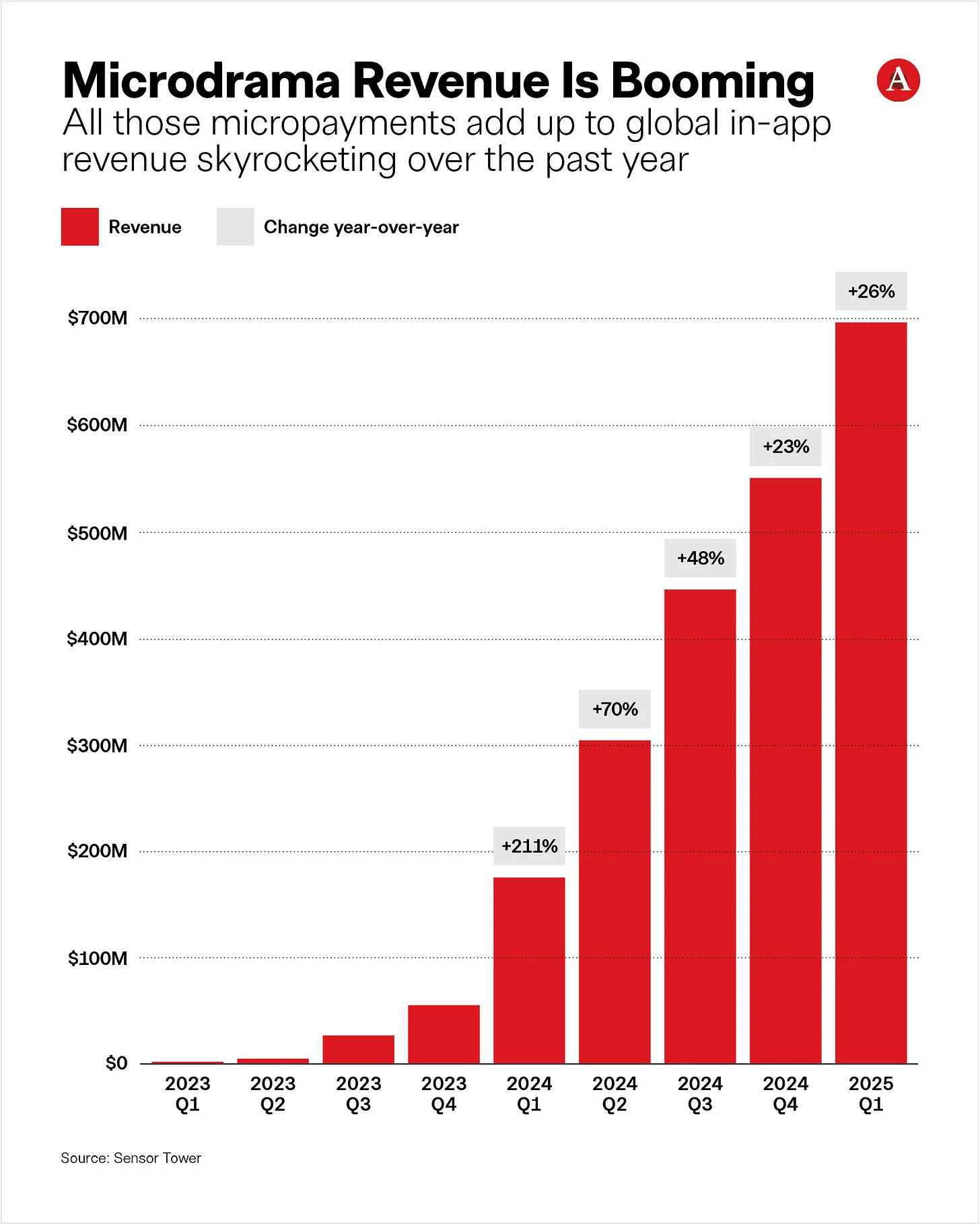

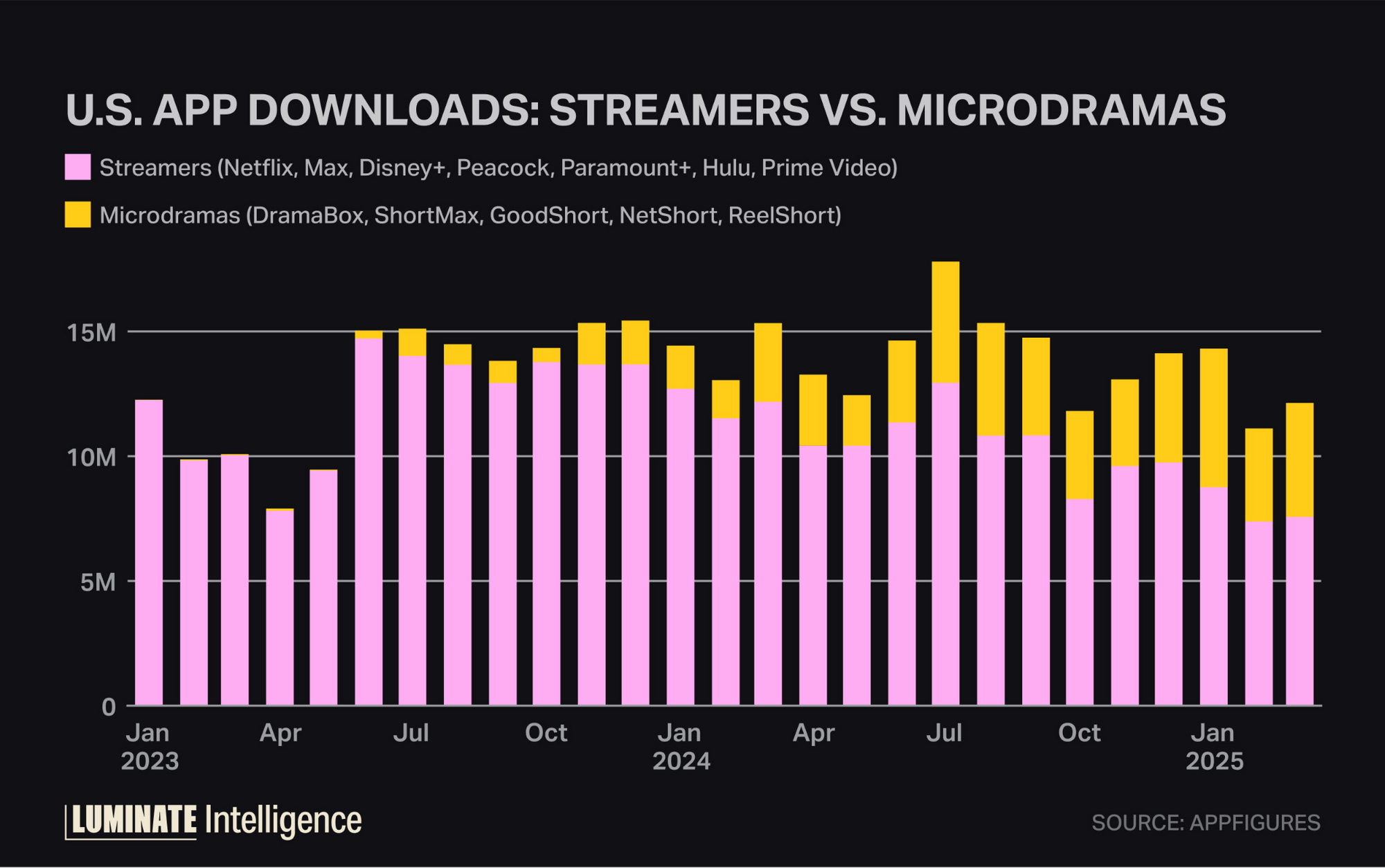

Platforms like CandyJar, Short DramaBox, and ShortTV are churning out hundreds of vertically-formatted, 1–2 minute dramatic episodes that invite viewers to binge entire series in under an hour. The format first caught fire in China as app-driven promotional content but has since migrated West and evolved into a primary engagement vehicle, particularly for young female audiences. Global revenues for microdrama now rival those of some traditional studio divisions.

Union reps from SAG-AFTRA are pushing to clarify the rights of actors and creatives as rapidly rising production values and budgets attract top-tier talent. “We're seeing a shift not just in format, but in the way stories are financed, produced and protected,” says Jana Winograde, co-founder of short-form studio MicroCo.

Why Gen Z is Cutting the Cord

As Gen Z spends upwards of four hours daily on streaming—and almost none on linear TV—the attention economy is driving a once-in-a-generation change in what constitutes a “hit.” Microdramas compress character arcs, conflict, and emotional payoff, mirroring the hyper-connected, multitasking lives of their audience. Key global platforms are betting big on adaptation, with Mediawan in Paris piloting vertical microdramas for Asian and Western release.

Streaming and social channels are the new funnel, and genre formulas are taking cues from both anime and K-drama serials. The binge model that made Netflix a juggernaut is being supplanted by week-to-week, real-time feedback cycles allowing shows to pivot with audience reaction.

Asia’s Lead—and Korea’s Next Move

China remains the powerhouse, but the Korean ecosystem—bolstered by robust IP pipelines, webnovel integration, and K-pop fandom culture—may be the format’s next global laboratory. Korean production shops, already renowned for agility, are fielding growing demand for microdramas injected with K-drama narrative sensibility and brisk production cycles. As one executive observes, “This is not just repackaged short-form. It’s a reinvention of episodic storytelling for the era of infinite scroll.”

Production Economics and Advertising’s New Rules

With lower costs and shorter timelines, microdramas allow producers to experiment and iterate on an unprecedented scale. Marketers praise the built-in “attention metrics”—each episode’s brief but immersive storytelling makes brand integration seamless and engagement highly measurable. From Red Bull’s high-octane sports shorts to Nike’s athlete-driven narratives, branded microdramas are gaining traction as both direct-sales and brand-building vehicles.

The Road Ahead

Legacy media faces an inflection point. Success will depend on blending experimental microdrama production with traditional strengths in IP management and marketing scale. For Korea—and innovative creators worldwide—a vertically-formatted, story-first approach signals a new export playbook, one where the next global hit might clock in at less than two minutes per episode.

Z세대의 미디어 혁명: 전통 TV 몰락과 '마이크로드라마' 시대의 개막

‘넷플릭스도 준비해야 하는 다음의 미디어’

Z세대의 미디어 혁명: 전통 TV 몰락과 ‘마이크로드라마’ 시대의 개막

더 이상 ‘넷플릭스세대’라는 말은 어울리지 않는다. 지금 Z세대에게 미디어의 주류는 넷플릭스가 아닌 유튜브와 틱톡이다. 최근 한 조사에 따르면 Z세대의 절반 가까이(43%)가 전통 TV와 넷플릭스 같은 대형 스트리밍 서비스보다 유튜브, 틱톡 등 소셜 기반 플랫폼을 주된 엔터테인먼트 채널로 여기고 있다. 수십 년간 미디어 시장을 지배했던 ‘TV → 드라마’라는 일방향 패러다임이 뿌리째 뒤흔들리고 있다.

이 변화의 한가운데, 이제는 ‘마이크로드라마’가 떠오르고 있다. 1~2분짜리 초단편 드라마가 미국 내 시청자 2,800만 명, 그중 과반이 18~34세 젊은 층을 사로잡았다. 단순히 영상이 짧아진 데 그치지 않고, 낡은 제작·유통·소비 공식을 완전히 해체하면서 미디어 산업 전체에 파장을 일으킨다.

미디어 지형의 구조적 붕괴: 숫자가 말하는 위기

지난 11월 5일 WSJ 테크 라이브 행사에서 공개된 액티베이트 컨설팅의 '기술 및 미디어 전망 2026' 보고서에 따르면 2029년까지 글로벌 인터넷 및 미디어 수익은 3,880억 달러(약 540조 원) 증가할 전망이다. 스트리밍 수익은 연간 1819%의 폭발적 성장세를 보이는 반면, 전통 TV 수익은 연간 46%씩 감소하며 산업의 양극화가 심화될 것으로 예측된다.

시청 시간도 스트리밍이 압도적이다. 2029년까지 일일 스트리밍 시청 시간은 4시간 8분으로 증가하는 반면, 전통 TV 시청 시간은 1시간 17분으로 급감한다. 이는 전통 TV가 주류 미디어에서 틈새 미디어로 전락함을 의미한다. 특히 Z세대에게 전통 TV는 이미 '부모 세대의 미디어'로 인식되고 있으며, 이러한 인식이 고착화되면 향후 회복은 사실상 불가능하다.

‘기술 및 미디어 전망 2026’

마이크로드라마: 짧지만 강력한 새로운 서사 혁명

보고서에서 가장 주목할 대목은 '마이크로드라마'의 급부상이다. 12분 길이의 에피소드로 구성된 이 새로운 콘텐츠 형식은 2,800만 명의 미국 성인 시청자를 확보했으며, 그중 52%가 1834세 젊은 층이다. 단순 수치를 넘어, 이는 콘텐츠 서사 구조의 근본적 변화를 시사한다.

마이크로드라마는 기존 숏폼 콘텐츠의 한계를 돌파했다. 15~60초 길이의 틱톡 영상이 순간적 재미나 정보 전달에 집중했다면, 마이크로드라마는 짧은 시간 안에 캐릭터 개발, 갈등 구조, 서사 전개라는 전통적 스토리텔링 요소를 압축적으로 구현한다. 각 에피소드는 독립적으로도 완결성을 갖지만, 연속적으로 시청하면 장편 드라마에 버금가는 몰입도를 제공한다.

이는 제작 경제학에도 혁명을 가져온다. 전통 드라마는 에피소드당 수백만 달러의 제작비와 수개월의 제작 기간이 필요하다. 반면 마이크로드라마는 소규모 제작팀으로 주 단위 제작이 가능하며, 시청자 반응에 따라 실시간으로 스토리를 조정할 수 있다. 이는 넷플릭스식 '완성 후 일괄 공개' 모델과 대비되는, 민첩하고 반응적인 제작 방식이다.

더 중요한 것은 수익 모델의 다변화다. 마이크로드라마는 플랫폼 광고 수익뿐 아니라, 라이브 커머스, PPL(간접광고), 심지어 팬들의 직접 후원까지 다양한 수익원을 실험하고 있다. 중국에서는 이미 마이크로드라마가 연간 수조 원 규모의 시장을 형성했으며, 미국과 유럽으로 빠르게 확산되고 있다.

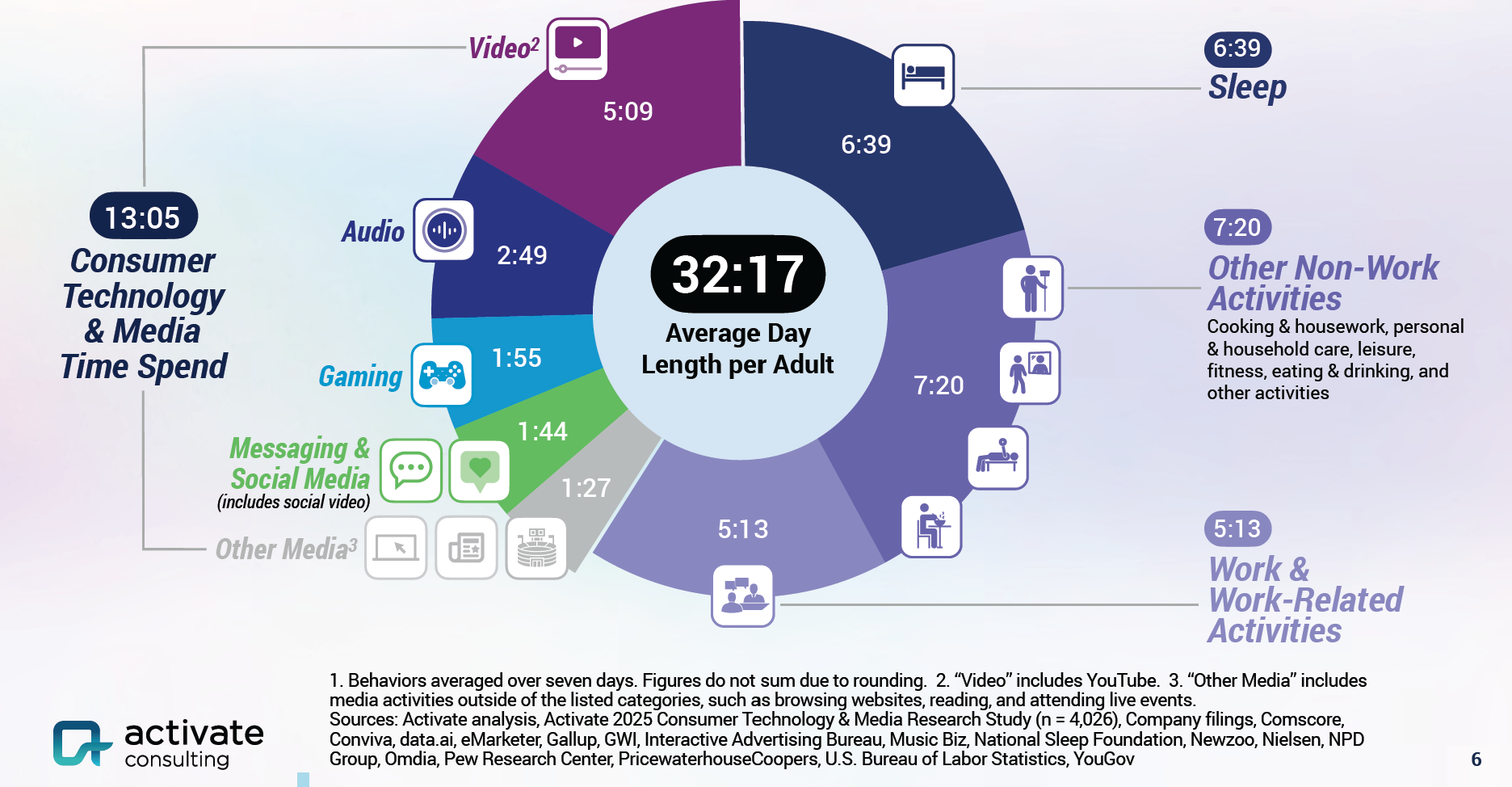

"32시간 17분의 하루": 멀티태스킹 경제와 어텐션 전쟁

액티베이트(Activate)에 따르면, 현대인은 ‘32시간 17분의 하루’를 살고 있다. 물리적으로 하루는 여전히 24시간이지만, 여러 디지털 기기와 플랫폼을 오가며 멀티태스킹을 하기 때문에 체감상 하루의 미디어 소비 시간이 32시간을 넘는다는 의미다. 보고서는 사람들이 인스타그램, X, 틱톡 등 다양한 소셜미디어 서비스를 넘나들며 하루 평균 13시간 이상을 미디어 소비에 할애하고 있다고 분석했다.

이러한 행태는 미디어 산업 전반에 커다란 변화를 가져오고 있다. 소비자들은 더 이상 하나의 플랫폼이나 포맷에 머물지 않으며, 동영상 시청 중에도 쇼핑을 하고, 음악을 듣는 동시에 소셜 미디어를 이용한다. 이처럼 ‘주의력이 겹치는 시대(Overlapping Attention Era)’ 속에서 기업들은 이용자의 일상 속으로 자연스럽게 스며드는 전략을 모색하고 있다.

아마존은 이러한 흐름에 발맞춰 자체 영상 콘텐츠 제작을 강화하며 스트리밍 영역을 확장하고 있다. 동시에 스포티파이는 음악과 팟캐스트를 넘어 오디오북 제작으로 영역을 넓히며 청취 시간을 극대화하려 하고 있다. 이는 이용자의 하루를 점유하는 ‘시간의 전쟁’에서 유리한 고지를 선점하기 위한 전략으로 해석된다.

결국 ‘32시간의 하루’라는 개념은 소비자의 시간과 주의력에 대한 경쟁이 플랫폼의 경계를 넘어 산업 전반으로 확산되고 있음을 보여준다. 미디어 기업에게 남은 과제는 단순히 더 오래 머무르게 하는 것이 아니라, 사용자의 멀티태스킹 루틴 속에서 얼마나 자연스럽게 존재할 수 있는가다.

글로벌 미디어 기업들의 전략적 대응

이미 주요 미디어 기업들은 이미 이러한 변화에 대응하기 시작했다. 아마존은 단순한 이커머스 기업에서 종합 미디어 그룹으로 진화하고 있다. 프라임 비디오를 통한 오리지널 콘텐츠 투자는 물론, 트위치(게임 스트리밍), MGM 인수(영화 IP), 프리비(광고 기반 스트리밍) 등 다층적 미디어 전략을 구사한다. 핵심은 프라임 회원 생태계 안에서 사용자의 미디어 소비 시간을 최대한 확보하는 것이다.

스포티파이(Spotify)는 음악 스트리밍의 경계를 넘어 '오디오 플랫폼'으로 스스로를 재정의하고 있다. 팟캐스트, 오디오북, 나아가 비디오 팟캐스트까지 영역을 확장하며, 출퇴근·운동·휴식 등 다양한 생활 맥락에서 사용자의 '귀'를 장악하려 한다. 이는 단순 콘텐츠 확장이 아니라, 사용자의 일상에 더 깊이 침투하려는 플랫폼 전략이다.

넷플릭스조차 변화하고 있다. 게임 서비스 출시, 광고 기반 요금제 도입, 라이브 이벤트 강화 등은 모두 '주문형 프리미엄 드라마' 중심 모델의 한계를 인정하고 다변화를 모색하는 시도다. 특히 젊은 세대를 겨냥한 인터랙티브 콘텐츠와 소셜 기능 강화는, 넷플릭스도 Z세대의 미디어 소비 패턴에 적응해야 함을 보여준다.

광고 시장의 재편: 브랜드 세이프티에서 어텐션 메트릭으로

미디어 소비 패턴 변화는 광고 시장도 재편하고 있다. 전통 TV 광고는 '시청률'이라는 단순 지표로 가치가 결정됐다. 하지만 멀티태스킹 시대에는 '실제로 얼마나 주의를 기울였는가'가 더 중요하다.

어텐션 메트릭(attention metrics)이 새로운 표준으로 부상하고 있다. 단순 노출 횟수가 아니라, 시청 시간, 상호작용률, 감정 반응 등을 종합적으로 측정한다. 마이크로드라마는 이 측면에서 강점이 있다. 1~2분짜리 콘텐츠는 처음부터 끝까지 집중해서 보게 되며, 스토리에 몰입한 상태에서 자연스럽게 노출되는 PPL은 높은 광고 효과를 낸다.

더욱이 소셜 플랫폼 기반 콘텐츠는 댓글, 공유, 리믹스 등 풍부한 인게이지먼트 데이터를 생성한다. 광고주는 단순히 몇 명이 봤는지가 아니라, 어떤 반응을 보였는지, 어떤 맥락에서 소비됐는지까지 파악할 수 있다. 이는 광고 효과 측정의 정밀도를 비약적으로 높인다.

브랜드들도 직접 콘텐츠 제작에 나서고 있다. '브랜디드 마이크로드라마'는 제품을 스토리에 자연스럽게 녹여내며, 시청자들은 이를 광고가 아닌 엔터테인먼트로 받아들인다. 레드불의 익스트림 스포츠 콘텐츠, 나이키의 운동선수 다큐멘터리가 그 선례다. 마이크로드라마는 제작 비용이 낮아 더 많은 브랜드가 시도할 수 있다.

전통 미디어의 생존 전략: 변화 아닌 변신

특히, 전통 방송사와 케이블 TV는 가장 큰 도전에 직면해 있다. 단순히 콘텐츠를 온라인으로 옮기는 것만으로는 부족하다. 디즈니의 사례가 이를 잘 보여준다. 디즈니+를 출시하고 막대한 투자를 했지만, 여전히 수익성 달성에 고전하고 있다. 스트리밍 시장은 이미 포화 상태이며, 신규 진입자가 자리잡기 어렵다.

레거시 미디어들의 생존 전략은 몇가지로 귀결되고 있다. 첫 째 틈새 시장 특화다. 모든 시청자를 만족시키려는 시도 대신, 특정 장르나 관심사에 집중해 충성도 높은 커뮤니티를 구축하는 것이다. 크런치롤(애니메이션), 셔더(호러), 크리테리온(예술영화) 등 장르 특화 플랫폼의 성공이 이를 증명한다.

둘째, 소셜 플랫폼의 활용이다. 틱톡이나 유튜브를 경쟁자가 아닌 파트너로 인식해야 한다. 짧은 클립으로 바이럴을 만들어 완전판으로 유도하거나, 소셜 플랫폼에서 팬덤을 키워 유료 구독으로 전환하는 '깔때기(funnel)' 전략이 필요하다. HBO의 '하우스 오브 드래곤'이 틱톡 밈을 통해 젊은 시청자를 확보한 사례는 시사하는 바가 크다.

셋째, 마이크로드라마 같은 새로운 형식 실험이다. 기존 제작 노하우를 살리되, 1~5분 길이의 숏폼 에피소딕 콘텐츠로 재구성하는 것이다. 이는 제작비를 절감하면서도 빠른 실험과 학습이 가능하다. 실패 비용이 낮아지면, 더 과감한 창작적 시도가 가능해진다.

한국 콘텐츠 산업에 대한 시사점

K콘텐츠 기업들도 미디어 시장 변화를 잘 활용해야 한다. 먼저 여러 플랫폼에서 소비될 수 있는 멀티포맷 콘텐츠 개발이 중요하다. 예를 들어, 한 작품이 드라마, 숏폼, 웹툰, 오디오북 등 다양한 미디어로 재가공되어 여러 네트워크에서 노출될 수 있어야 한다.

![[보고서]전통 언론사의 크리에이터 전략 대전환](https://cdn.media.bluedot.so/bluedot.kentertechhub/2026/02/0nwc9z_202602100212.png)